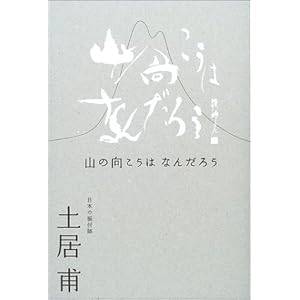

先日、ピンクレディーの振付を担当した土居先生の自伝「山の向こうはなんだろう」を照会しました。先生の故郷、愛媛県宇和島市岩松を訪ねてきました。

先日、ピンクレディーの振付を担当した土居先生の自伝「山の向こうはなんだろう」を照会しました。先生の故郷、愛媛県宇和島市岩松を訪ねてきました。

宇和島までは東京から飛行機で松山に行き(1.5時間)、そこからレンタカーで2時間弱かかります。朝5時半に出発しても到着が昼。正和0年代に列車で上京したら、一日がかりであったのは容易に想像できます。「当時、上京するというのが、今で言うNYに働きに行くような覚悟」というのもわかるきがします。

本のタイトルにあるとおり、山が海まで迫っており、山で区切られた集落で肩を寄せ合って生きていたのだなぁと思わせるところでした。岩松のコンビニで土居先生の話をすると、若い女性店員は、先生のことを知りませんでした。たしかに35年も前のブームなので、地元の有名人を彼女たちが知る由もありません。

近くをドライブすると、瀬戸内の穏やかな海が印象的でした。山、海、山、海と続く景色は、日本人の心の原点でもあります。こういう自然が、ペッパー警部のようなダンスを生む創造性は、こういうところで育まれるというのは興味深いところでありました。こんな田舎出身の振付師のダンスを日本全国の小学生(の女の子)が真似したわけです。

最も印象に残ることは、当時の日本にはやる気のある若者を受け止めるチャンスがあったということです。土居先生は、宇和島南高校を卒業せずに東京に向かいました。中卒のティーンエイジャーが、自分の身体ひとつで上京。努力につぐ努力で踊りを身につけ、振付で全国の日本人を熱狂させました。これこそ、「ジャパニーズ・ドリーム」です。最近の日本で中卒男子が大成功した例を、私はすぐに思い浮かべることができません。

宇和島の商店街「宇和島きさいやロード」に戻ると、ほとんどの店がシャッターを下ろしていました。、木曜日は定休日だからかなと思っていたら、翌日も、シャッターを下している店多数。地方経済の厳しさを知ることになりました。

もし、土居先生が、高校生の頃に一念発起せずに宇和島に留まっていたら、どんな人生だったでせう。安定はしていたかもしれませんが、右肩下がりの地元経済を忸怩たる思いで耐える人生になっていたかもしれません。

今の若者にとっては、宇和島が日本になっているのかもしれませんね。日本にとどまっていたら、右肩下がりの経済を忸怩たる思い出耐える人生になってしまうと。