武田隆 ダイヤモンド社 2011/7

ネットがソーシャル化するとわかっていても、具体策がわからない企業は多いと思います。本書は、15年300社へのコンサルティングをもとに、ソーシャル・メディアへの対処法を論じており、非常に参考になりました。

http://youtu.be/fB6bkKKC650

本書におけるSocial Mediaとは、「人々の社交を支援するメディア」です。フェイスブック、ツイッター、ミクシィだけでなく、ウィキペディア、カカクコム、2ちゃんねるなども含まれます。

日本のソーシャルメディア利用人数は、インターネット利用者の76.3%(『インターネット白書 2009』)。ネットを使っていれば、だいたい利用しているところまで普及してきました。

最初に意外だったのが、広告のヒット率。ピンポイントで出稿すれば反応もいいのかと思いきや、反応は低い。顔なじみで話をしている時に、横から宣伝するなということでしょうか。こうしたソーシャル・メディアの特性を理解しないと、逆効果になることがわかります。

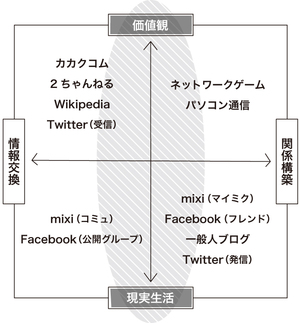

こういうことが「見える人」になるにはどうしたらよいか。著者は、ソーシャルメディアを下図のように4分類し、対策を示しています。

source: http://diamond.jp/articles/-/13024?page=2

関係構築のソーシャルメディアでは、「20名の法則」が紹介されています。お互いのニックネームやプロフィールを覚え合って、長期間にわたりお互いを配慮し合える空間は20名程度が限界というものです。データベース化して巨大になっていく情報交換系のサイトとは対照的です。

現実生活×関係構築の象限では、「終わりなき日常」に触れていました。(p.109)

価値観×情報交換の象限にあたるTwitterでは、

上杉隆氏はツイッターを、情報を受信するためのツールとして使うべきだと主張している。(中略)複数の有名人をフォローすれば、自分だけの”新聞”ができるというのだ。p.114

と述べていました。

このマトリックスを使って、企業サイトのあり方を論じます。企業サイトの変遷は、p.161のとおり。

1994 メディアの時代

2003 ツールの時代

2007 場の時代

企業コミュニティの出発点は、関係構築×価値観の象限。

企業担当者が個人で表に出て行くような真似をせず、ファンが集う場をつくり、そこを運営することに徹する。p.154

公式サークルとユーザーサークルの関係は、ハレとケと対応させているのも、興味深いものでした。p.170

その企業コミュニティも、完璧である必要はありません。

掘っ立て小屋のようだったコミュニティが自分の関与によって成長してくというプロセスが感動を生む p.179

情報の伝播ということでは、ハブとモデレーターの重要性に触れています(図4-11)

・中心人物(サポーター)の周りに

・フォロワー 20名

・ライトユーザー 100名

・閲覧者 1000名

企業コミュニティのモデレーターの比喩として、能のワキが紹介されています。

リアル店舗との連動では、レナウンの店舗対抗のコンテストが紹介されています。

ネットの施策は、本部中心で進みがちですが、現場を知っているスタッフが入ることで、(ネットから遠い)店舗スタッフを巻き込んだマーケティングが実現していました。

では。

【参考】

ダイヤモンド・オンラインでの連載

http://diamond.jp/category/s-social

ソーシャルメディア進化論

ソーシャルメディア進化論