こちらの記事を興味深く読みました。

資本主義は転換期にある。ドル基軸通貨体制はいつまで続くか?(第2回)

トランプ新政権、日銀の利上げ、日本の巨額政府債務などで不確実性が高まる中、市場の乱高下に右往左往しないために長期視点で金利や物価を考えることを提唱する『金利の世界』と『物価の歴史』の著者で、東京海上ア...

「ダッチ・ファイナンス」と呼ばれるオランダの金融覇権の特徴について、以下の4つのポイントにまとめられます。

ダッチ・ファイナンスの4つの特徴

- 倹約性向

- オランダ国民は消費よりも貯蓄を重視する

- 倹約的な生活スタイルが、安定した資金供給の基盤を形成

- 通商による利益の蓄積

- オランダは通商活動を通じて膨大な利益を獲得し、それを蓄積した

- 海運業や貿易を中心とした経済活動が、国全体の富を増大させた

- 官民一体の政策運営

- 政治と経済が融合し、官民が一体となって政策を運営した。

- この協力体制により、効率的な資金運用と経済成長が実現した。

- 効果的な資金調達機構

- 資金調達のための適切かつ効果的な仕組みが整備されていた

- 国債市場が発展し、国民が蓄積した資産を国債購入に活用する仕組みが確立されてた

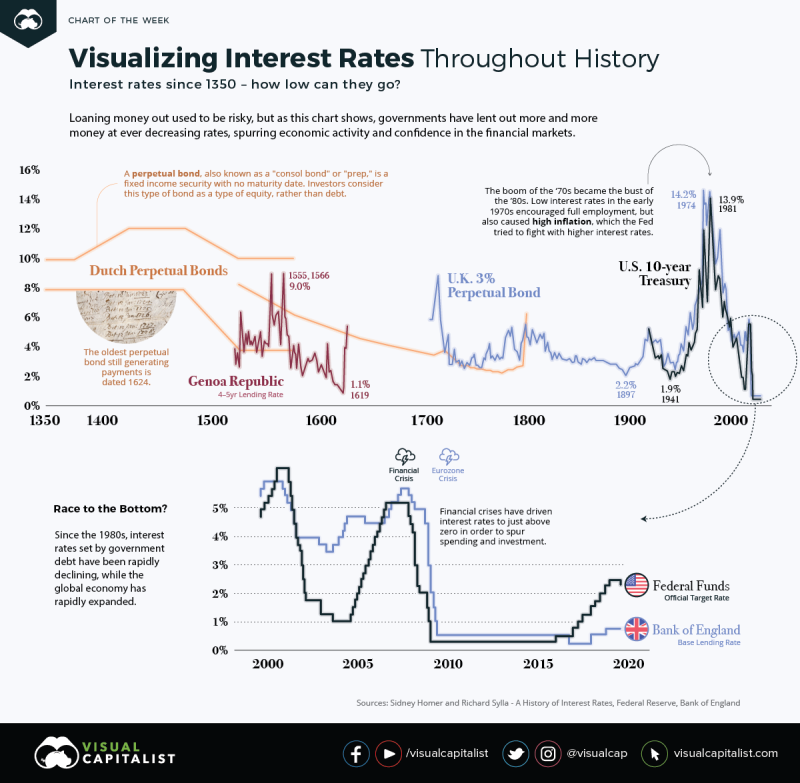

金利の推移については、こんなかんじです。

オランダの独立戦争は、1568年から80年続きます。当時の覇権国スペインの金利は低く、オランダが独立を達成すると、スペインの信任がなくなり、金利が上がってますね。そこからオランダの金利が低下していきます。

オランダの主な歴史

- 1750年代

- オランダは商業と海運の中心地として繁栄を続ける。

- オランダ東インド会社(VOC)の影響力が依然として強い。

- 1776年

- アメリカ独立戦争が勃発。オランダはアメリカ合衆国の独立を支持し、1779年にアメリカとの貿易を開始。

- 1780年代

- オランダはフランス革命の影響を受け、国内で政治的な動乱が起こる。

- 1787年、オランダのオラニエ家に対する反乱が発生し、オランダの自由主義者が抑圧される。

- 1795年

- フランス軍がオランダに侵攻し、オランダ共和国が崩壊。オランダはフランスの傀儡国家であるバタヴィア共和国(Batavian Republic)となる。

オランダの金利も上がってしまうのですが、結局、軍事費に押しつぶされたと言えるのではないでしょうか。

覇権はイギリスに移っていきながらも、低い金利が維持できた背景には、2つの要素があったとのこと。

社会構造と金融システムの特徴

- 中間層が厚く、国民が勤勉に働き、経常黒字を蓄積しました

- 蓄積された資産は主に国債購入に向けられ、これが低金利の維持に寄与した

「中間層」といっても原題の感覚と同じにみてはいけません。レンブラントが出てくる前まで、肖像画は宗教がか、王族だったのです。レンブラントの絵にやたら人が出てくるのが、彼らが市民であり、割り勘で絵を発注していたからです。彼らが自由のために戦い、国債を買ったので長く低金利が続いたのですね。

歴史的な教訓

- オランダは18世紀に英国に覇権を譲った後も、しばらく低金利を維持しましたが、最終的には国内資金が海外投資に流れ、技術や活力を失った。

- 長期金利が2%を超えると歯止めが効かなくなる

- 失われた政府への信任は容易に戻らない。

日本も、海外投資が止まらず、技術や活力が失われてきましたね。10年債利回りが1.2%を超えてきましたが、2%でとどまるでしょうか。