母校がこんな研究をしていました。

Dining Out as Cultural Trade

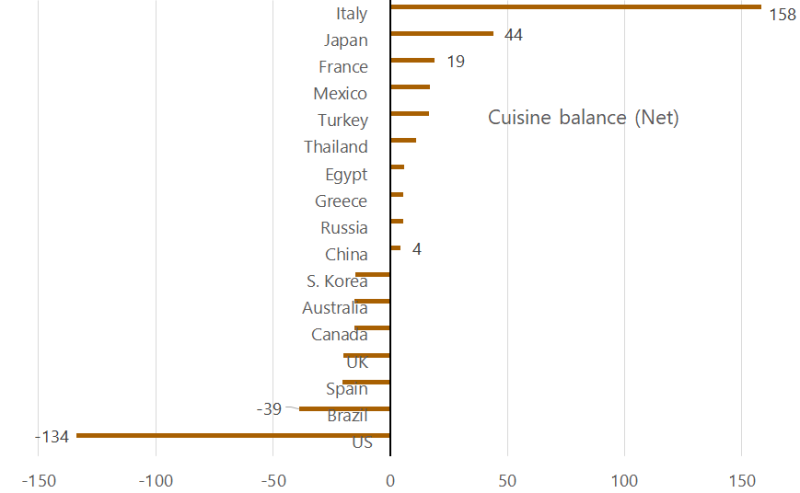

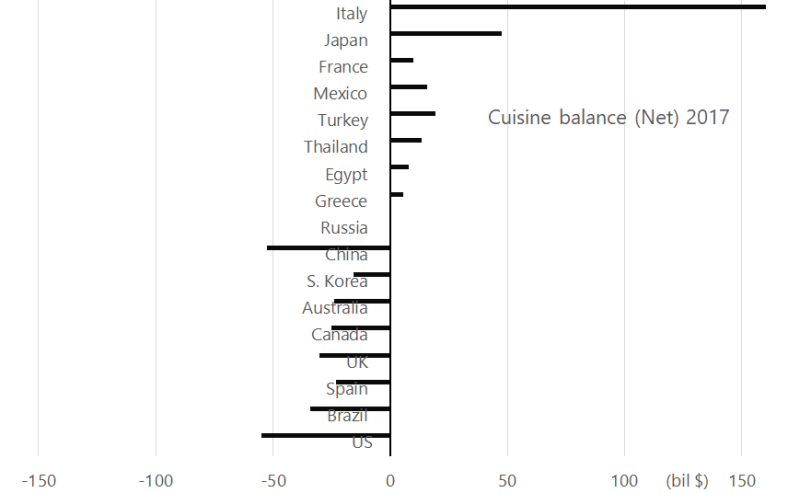

国別料理収支(十億ドル、2017年推計)

NotebookLMに解説してもらいます。

この論文は、映画や音楽といった従来の文化貿易とは異なり、レストランにおける料理を文化的な商品と捉え、その国際的な取引パターンを分析しています。世界52カ国のレストランデータを用いて、料理の貿易構造が物理的な商品の貿易と同様の重力モデルに従うことを示し、イタリア料理や日本料理などが主要な輸出国である一方、アメリカ合衆国が最大の輸入国であることを明らかにしています。この研究は、食文化を通じた国際的な影響力を考察し、従来の文化貿易議論に対する新たな視点を提示しています。

世界のレストラン料理における貿易パターンは、物理的な貿易パターンといくつかの点で類似していますが、重要な違いも存在します。

類似点:

- 重力モデルとの類似性: 論文は、レストランの料理における貿易パターンが、物理的に取引される製品における「重力」パターンに類似していることを示しています。これは、地理的な距離が遠いほど料理の消費量が減少し、共通の言語や植民地時代の関係があると貿易量が増加する傾向があることを意味します。論文中の重力モデルの推定結果は、距離が貿易に負の影響を与え、共通の言語と植民地時代の遺産が正の影響を与えることを示しており、これは物理的な貿易で一般的に見られるパターンと一致しています。

- ホームバイアス: 多くの国で、国内の料理が最も多く消費されており、これは物理的な貿易研究で文書化されているホームバイアスと同様の現象です。たとえば、トルコ、中国、イタリア、日本は国内料理の消費シェアが特に高い一方、ドイツやフランスなどはより外国の料理を受け入れています。

相違点:

- 主要な輸出国と輸入国: 映画や音楽などのオーディオビジュアル製品の貿易では、アングロアメリカの国々が支配的な輸出国であることが多いですが、料理の貿易ではそうではありません。料理の純輸出額が大きい国はイタリア、日本、メキシコであり、一方、米国は最大の純輸入国です。このパターンは、オーディオビジュアル製品の貿易パターンとは対照的です。

- 貿易規模: レストランの料理市場は、映画や音楽市場よりもはるかに大きいという点で、経済的重要性において大きな違いがあります。米国では、レストラン産業の年間収益が映画や音楽産業を大きく上回っています。

- 貿易の形態: レストラン料理の「貿易」は、物理的な製品の国境を越えた移動を伴うわけではありません。代わりに、外国のレシピに基づいて調理された料理が国内で消費されることで、暗黙の貿易が生じます。この点で、この研究で文書化されている貿易は、本国企業のアイデアが現地のリソースを使って海外で生産される外国直接投資に似ています。

- 政策的関心: 文化貿易に関する議論はオーディオビジュアル製品に焦点が当てられることが多いですが、料理も重要な文化製品であり、一部の国(フランスなど)では、食文化の保護に対する懸念が存在します。しかし、ハンバーガーなどの「料理の輸入品」に対する懸念は多く見られるものの、料理が輸出もされているという認識は低いようです。

- 結論として、レストラン料理の貿易パターンは、重力モデルやホームバイアスといった点で物理的な貿易パターンと類似していますが、主要な貿易国、貿易規模、貿易の形態においては大きな違いがあり、特にオーディオビジュアル製品の貿易パターンとは対照的です。

料理の収支計算方法

この論文における計算方法は、以下の要素に基づいています:

- 輸入 (Imports): ある国において、国内のレストランで非国内の料理が消費される総額として定義されます。これは、自国以外のレシピに基づいて調理された料理の消費額を意味します。

- 輸出 (Exports): ある国の料理が海外で消費される総額として定義されます。これは、その国のレシピに基づいて海外のレストランで調理された料理の消費額を意味します。

- 貿易収支 (Net Exports): 「輸出額」から「輸入額」を差し引くことで計算されます。貿易収支がプラスであれば純輸出国、マイナスであれば純輸入国となります。

この計算を行うために、論文では以下のデータソースと手法が用いられています:

- Euromonitorのデータ: 各国のレストランの総支出額とファストフードレストランの総支出額のデータを使用しています。

- TripAdvisorのデータ: 世界中の都市におけるレストランの料理の分布に関するデータを使用しています。ユーザーが登録した料理の種類に基づいて、各国のレストランにおける様々な料理の割合を推定しています。

- 料理の原産国へのマッピング: TripAdvisorに登録されている148種類の料理を、それぞれの原産国または地域にマッピングしています。地域に属する料理については、その地域内の各国のGDP比率に基づいてさらに国別に割り当てています。

- 消費シェアの推定: 各目的国において、各原産国の料理が消費されるシェアを、その国のレストランにおける当該原産国の料理を提供するレストランの割合から推定します。この際、各レストランの規模や価格は同じであるという暗黙の仮定があります。

- 貿易額の計算: 推定された消費シェアを、Euromonitorのデータによる各国のレストラン支出額(総額または非ファストフードのみ)に乗じることで、**二国間の料理の「貿易額」**を計算します。

- 純輸出額の算出: 各原産国について、すべての目的国への「輸出額」を合計し、自国における「輸入額」(非自国料理の消費額)を差し引くことで、料理の純輸出額を算出します。

論文では、ファストフードを含めた場合と除いた場合の両方で貿易収支を計算し、その結果を比較しています。例えば、Table 6では、イタリア、日本、メキシコが非ファストフードを除いた場合に大きな純輸出国であり、米国が最大の純輸入国であることが示されています。ファストフードを含めると、米国の赤字額は減少しますが、依然として最大の純輸入国です。

重要な点として、この「貿易」は物理的な食品の移動ではなく、レシピや料理のアイデアの利用に基づいているため、通常の貿易統計とは性質が異なります。

【感想】

世界中、どこに行ってもピザとパスタはあるので、イタリアが1位は納得です。ただ、これほどブッチギリなのは意外でした。相手国を見ると、南米が多いですね。言語、文化が近いと、食を受け入れるというのは納得です。

そう考えるとスペインが赤字なのは意外ですが、ピザとパスタの手軽さの勝利というところでしょうか。

日本は、強いですね。2017年推計なので、2024年はさらに黒字が増えていると思います。国策として伸ばして行くべきでしょう。

中国の黒字は、母国であまりにも多くの中国料理が消費されてしまうからでしょうね。外国で食べられているではなく、世界で最も食べられている料理であれば、中国が1位かと。

韓国が赤字なのは意外です。いろんな国で頑張ってますけどね。辛いというのは、イタリアンのトマトペーストほどグローバルでないということでしょうか。

ブラジル飯は、競争力ないかもしれないですね。

米国は、世界中から移民を受け入れているので、料理の輸入も最大なのは納得です。

ファーストフードを含むと米国の赤字が減ります。

中国も、外国料理を沢山「輸入」しているわけですが、トランプ大統領には情状酌量してもらえないでしょうね。

では。